心肺蘇生(CPR)を学ぶ!

もし今、大切な家族や友人、もしくはたまたま近くにいる人が、突然意識を失って倒れたらどうしますか?

とりあえず119番して、その後救急車が到着するまで何をしたら?

医療従事者も人間です。そのような場面に遭遇したら、頭が一瞬真っ白になりそうです。

心肺蘇生法(Cardiopulmonary Resuscitation=CPR)は、心臓や呼吸が止まった人に対して行う救命処置のこと。脳へのダメージを最小限に抑え、病院での高度な救命処置に命を繋げるためには、救命車が到着するまでの一次救命処置(Basic Life Support=BLS)が勝負です!今回の実技講習は、スタッフ全員がこのBLSを確実に出来るようになることを目指して行われました。

講師は、東京都立多摩総合医療センター・ICU病棟所属のクリティカルケア認定看護師、田地勝利さん。柔らかな雰囲気と穏やかな話しぶりで、AEDを前にいつもとは違った緊張感が漂う事務所内の雰囲気をほぐし、スタッフの心のハードルを下げてくださいました!

まずは座学で、救命処置(BLS)の手順を学びます。

①周囲の人に119番/AEDを要請

②呼吸、脈拍の確認と胸骨圧迫(心臓マッサージ)

③AEDを用いた電気ショック

この3つをいかに迅速に行うかで、目の前の人の運命が変わります。

感染対策に不安があって人工呼吸を行えなくても、胸骨圧迫とAEDだけでも十分効果があるそう。今回の実技講習もこの2つを中心に行われました。

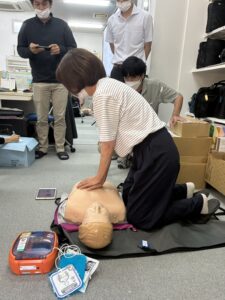

今回のためにレンタルした救命講習用の人形3体を使って、いよいよ実技開始です!

「大丈夫ですか!?」人形といえども手を抜かず、臨場感に溢れた声かけはやっぱり看護師さんがお手本ですね!

周りの人に「救急車を呼んでください!」と声をかけて(この手順を意外とみんな忘れがち)、気道を確保し、呼吸と脈拍が確認出来ないと分かったら、ただちに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始します。

胸骨圧迫のキーワードは「強く、速く、絶え間なく」

「強く」押す時の深さは5~6センチ。しっかり押したら力を一瞬緩めて胸の形が戻るのを待つのも大切。

「速く」テンポは1分間に100~120回➡「アンパンマンのマーチ」がぴったり当てはまるそうです。

「絶え間なく」中断は10秒未満と最小限で!

今回は、人形にipadを接続することができ、深さやペースが適切かどうかを視覚的に確認しながら体験できました。

次はAED(自動体外式除細動器)です。電源さえ入れれば、あとは音声ガイドに従って電極パッドを貼ります。電流が流れるため、周囲に「離れてください」と声を掛けるのを忘れずに!

ちなみに、街中でこのような場面に遭遇した場合は、AEDの設置場所をスマホから検索できるんですね。

楠の杜の勉強会のモットーは全員参加。

生まれて初めて経験する事務スタッフも、病院などで講習を受けたことがあるリハスタッフも、そしてもちろん一番こういう場面に慣れている看護師も、みんな全力で取り組みました!

訪問業務での不測の事態に備えてこのような講習が必要不可欠なのはもちろんですが、家庭や公共の場でもし倒れている人に遭遇した時、今回の経験が役に立つもしれません。「強く、速く、絶え間ない」胸骨圧迫を救急車到着まで一人でやり続けるのは難しいのです。そんな時「アンパンマンのマーチ」を思い出せれば、「私、替わります!」と言えるかもしれません。

もしそんな日が来たら、今回の講習を思い出して、愛と勇気で立ち向かいます!