意思決定支援についての勉強会

楠の杜訪問看護ステーションは、開設以来、「利用者様に寄り添うこと」「その人らしく生きられるように支援すること」を大切にしてきました。病気や障がいがあっても、認知症になっても、全ての人には意思があります。当事業所では、スタッフ一人一人がその意思を丁寧に汲み取り、チームで共有し、全力で支援することができるよう、月1回、業務時間内に意思決定支援についての勉強会を開催してきました。

今回は、今年で3年目を迎えた私たちの取り組みをご紹介します。

1年目は「意思決定支援」の基本的な考え方についての座学の後、意思決定支援の大前提である「相手を知ること」をテーマにしたグループワークを行いました。

スタッフ同士でこれまでの人生や価値観について自由にインタビューを行い、翌月社内で発表。相手に興味を持って質問することで、思いもよらないエピソードを引き出せること、そこから人間像がより多面的に見えてくることを学びました。

2年目は、実際にスタッフが悩んだ事例を元に、グループワークを行いました。

「施設か自宅かどちらがいいでしょう?」

「このまま自宅で過ごしたいけど…

「私はどこで最期を迎えたらいいですか?」

勉強会の冒頭で提示されるのは、こうしたご本人の想いや問いかけと、PowerPoint1枚分の情報のみ。オリジナルのチェックリストを活用して事例提供者から情報を収集し、希望を叶えるための目標設定と目標達成のための選択肢についてチームで検討を重ねました。

利用者様の希望を叶えるためには、身体状況、ADL、認知機能はもちろん、一番大切にしていることや辛いこと、これまでの生活歴、経済状況など、細やかな情報収集が必要不可欠であることを改めて実感。意思決定支援とは、医療や療養場所の選択だけではなく、利用者様がどう生きたいのかを共に考えるプロセスであることを学んだ1年でした。

そして、今年度のテーマは「情報共有」。

利用者様の意思を尊重した支援を行うためには、様々な情報や利用者様の想いを、ご家族やチームの同職種、他職種と共有することが欠かせません。

4月の「伝言ゲーム」では、スタッフ全員が輪になって伝言内容を耳打ちで伝達。内容は「訪問業務に大切なことは知識と技術と人間力です」と一見シンプルですが、多くの人を介するうちに情報が少しずつ抜け落ちたり変容していくのを目の当たりに!

続いて「情報取捨選択ゲーム」では、250字くらいの情報を2分で要約して30秒で発表。大量の情報から何が重要かを素早く判断することの難しさを体験しました。

5月は、「図形伝達ゲーム」。発信者が図形を口頭のみでグループのメンバーに伝えます。固有名詞は使ってはいけない縛りがあるので、「山のような形」はOKでも、明らかにドラえもんに似ている図形をどうしたら相手に上手く伝えられるか悪戦苦闘!聞き手の立場に立って伝えるスキルは医療・介護の現場でも大切なことですね。

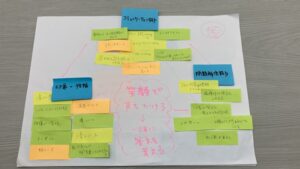

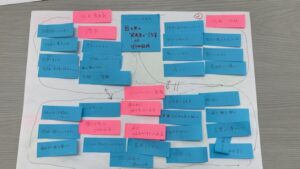

そして、6月からは、KJ法を使って情報共有を学んでいきます。KJ法とは、参加者が自分の意見をカードに書き出し、それをメンバー間で共有してからグループ化して名前をつけ、最終的にはオリジナルの図式にまとめていく作業です。

KJ法は全員が平等に意見を出し合えることが最大の利点。6月のテーマは「相談しやすい人とは」でした。身近なテーマなこともあって沢山の意見が飛び交いましたし、図式へのまとめ方はグループごとの個性が出ました。

最後はグループごとに、「相談しやすい人になるための行動目標」を立てて発表しましたが、色々意見を出し合った後だけに、「あるべき自分」が見えた気がします!今後もKJ法を使用した勉強会がしばらく続きますが、人の意見を聞く力、自分の意見を発信する力、それらを集約して新しい何かを生み出す力について深めていきたいです。

意思決定支援をテーマにした勉強会を開催して3年目。事業所全体でこのような取り組みを行うことが、利用者様の「私らしく生きていく」ために少しでもお役に立てるよう、学びを続けていきます!